特集 / あの人と行く越後妻有 第1回(前編)

折坂悠太が大切にする「ローカル」や「トラッド」の強さ

折坂悠太(シンガーソングライター)

「大地の芸術祭」を訪れると、さまざまな出会いが待っています。雄大な自然の景色や、温かい地域の方々、美味しい料理、そしてその場所にしかないアート作品。今回この芸術祭を旅するのは、シンガーソングライターの折坂悠太さんです。2018年にアルバム『平成』をリリースし、2019年には月9ドラマの主題歌にもなった楽曲“朝顔”を発表するなど、独自の世界観と新鮮な歌声で注目される、平成元年生まれのミュージシャン。10年ぶりに再訪したという越後妻有の地で見えてきたのは、一体どのような風景だったのでしょうか?

テキスト:中島晴矢 撮影:豊島望 編集:内田伸一、宮原朋之(CINRA.NET編集部)

28 September 2019

空を見る / 瞑想するアート「光の館」

越後妻有の地に降り立ち、眼前に広がる田園や森林を眺めながら、折坂悠太さんは「ああ、帰ってきたなぁ」とつぶやきました。普段からアートを見るのが好きだという折坂さんは、この芸術祭にも2009年に訪れたことがあると言います。

折坂悠太

折坂:10年前に『大地の芸術祭』に来た時は、まだ音楽を始めたばかりでした。実は僕、音楽よりもアートからインスピレーションを得ることの方が多いんです。だから当時この芸術祭から、自分の表現にとって大切なものをたくさん持ち帰ったと思います。

特に印象深かったのは、大自然の中に作品があることだったそうです。

折坂:美術館でアートを見る体験と違って、いきなり作品が現れるじゃないですか。どこからが作品でどこからが自然なのか、境界も曖昧ですよね。自分の生きている場所とアートが地続きであること──そこに大きな「自由」を感じたんです。

宇多田ヒカルが衝撃を受けたという曲“あさま”は、越後妻有の風景とも通ずるような、北軽井沢のスケッチ。

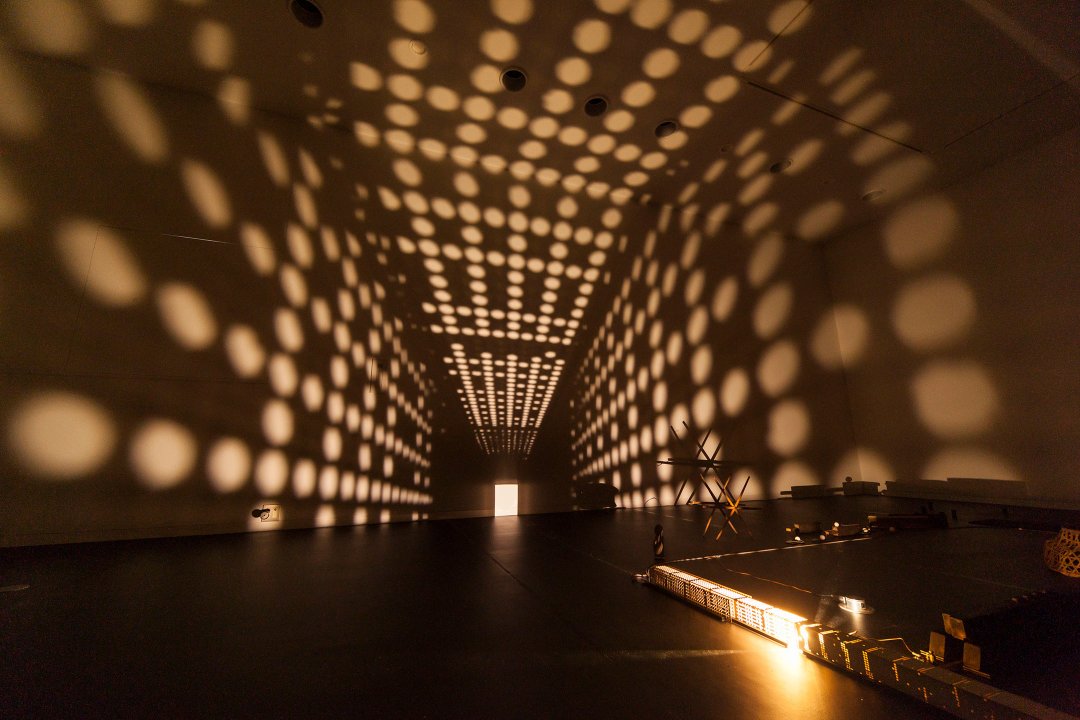

今回まず向かったのは、第1回目の芸術祭で作られた「光の館」。光と空間を扱うアメリカの巨匠アーティスト、ジェームズ・タレルによる「泊まれるアート作品」(今回は日中に訪問)。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』に触発されたタレルが日本家屋を参照して生んだこの建物は、可動式の屋根を有しています。

ジェームズ・タレル「光の館」

屋根がゆっくりスライドしていくと、四角く切り取られた天井からむきだしの空がのぞきました。畳に寝そべって空を見上げる折坂さんがつぶやきます。

折坂:遠近感がわからなくなりますね。本当に空が切り取られて、そこに置いてあるみたいに。

宿泊者のために日の出、日没に行われる光のプログラムでは、天井に映し出される色の光を使い、自然の「白色光」に潜むさまざまな色が見えてくるような体験もできます。

空の表情や周囲の風景は、時間帯によって刻々と移り変わり、四季折り折りで変化するそうです。夜には星がまたたき、冬には辺りの木々に雪が積もります。そんな「光の館」で折坂さんが感じたのは、タレル作品の「本質」でした。

折坂:他のタレル作品も見たことがあります。ただここでは、美術館のように真っ白な空間ではなく、日本家屋の見慣れた畳部屋の天井が切り抜かれている。そこに大きな異物感がありますよね。僕たち日本人のフォーマットに落とし込まれることによって、むしろ作家性がより際立っている。崇高なタレル作品の本質が顕著にわかるのが、「光の館」なのではないでしょうか。

ジェームズ・タレル「光の館」(2000)

光のアーティストとして知られるタレルにより、第1回「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」で誕生。「瞑想のためのゲストハウス」として構想され、タレルの作品世界を滞在生活の中で体験できる世界にも例を見ない施設です。詳細、宿泊予約方法などは以下を参照。

光の館 公式ホームページ

*来訪は、上記ページで公開時期・時間や訪問方法をお確かめのうえでご計画ください。

空間、食、器で風土を感じる「うぶすなの家」

次に向かったのは、100年近く前の茅葺き民家を再生した「うぶすなの家」。地域の方々による、郷土の食材をふんだんに活かした料理を味わえるレストランで、この施設全体が「作品」でもあります。

「うぶすなの家」

日本各地の名陶芸家たちの作品が、料理の器はもちろん、家の各所に並びます。

家の各所には、個性的な陶芸作品が。写真は寺田康雄による「瓢」。

鈴木五郎作の大きな織部「かまど」は、実際に毎秋の新米を炊くときに活躍するそう。

浴室には澤清嗣による大きな焼き物、その名も「風呂」が。宿泊プログラムもあり、利用者はこの素敵な湯船に浸れます。

厳しい風雪に耐えて育った「根曲がり杉」を活かした建物や、そのあちこちに居場所を得ている名工たちの陶芸にふれた後は、楽しみにしていた昼ご飯です。

この日のメニューは銘柄豚「妻有(つまり)ポーク」をメインに、丸茄子などの郷土野菜もたっぶり。もちろんお米は新潟名産。折坂さんが注目した「糸瓜」は写真のお盆右上の一皿です。

加熱すると果肉がほぐれて素麺のようになる「糸瓜」が特においしいと言う折坂さん。料理をほおばりながら「『うぶすな』ってどういう意味なんですか?」とたずねると、「漢字で書くと『産土』。八百万の神様のお一人で、土地の守り神なんですよ」と、ここを切り盛りする樋口道子さんが答えてくれました。

「うぶすなの家」で働く地域の女性の一人、樋口道子さん

「ここは本当にいいところよ。お水がおいしくて、空気がおいしくて、なにより人がよくて」と笑う道子さんたちの溌剌としたおしゃべりに、折坂さんも笑顔がこぼれます。

食後、「芸術祭が地元の方の生活の一部になっているんですね」と感慨深くうなずく折坂さんは、土地の持つ傾向と自身の音楽活動を重ね合わせて思索します。

折坂:地方の風景って、どこも外国のように違っていて面白いですよね。自分の音楽について言っても、アルバムのタイトルが『平成』だったように、2018年は時間軸で考えてたところがあります。でも、2019年のテーマは「場所」だと思ってるんです。

折坂:たとえば僕は今年、京都で「重奏」というバンドを編成しました。そのバンドを始めたのも、京都には東京とはまた別の音楽のコミュニティがあるからです。ある地域にしかない風土や、そこに行って肌で感じないとわからない感覚。多分そういうものって、各地域にあるんじゃないでしょうか。

折坂:今はすごくグローバルな時代だけど、どの国の表現もだんだんローカルなものになってきていますよね。ある場所について深く掘り下げることが、むしろ外に広がる手立てになっている。だから面白いと思った場所にはちゃんと腰を据えて、まとまった期間滞在して、そこの人たちと関わりたいんです。

そう力強く語る折坂さんは、この芸術祭に初めて来た時の印象を改めて振り返りました。

折坂:越後妻有に根っこが生えていて動かせないような、たくさんの作品に出会えたこと。それは、僕が場所と、そこに根ざしたものの強さを感じるきっかけだったのかもしれません。

「うぶすなの家」恒例の、唄と踊りによるゲストのお見送り。送られる側もご一緒に。

「うぶすなの家」を出る際には、道子さんたちが「十日町小唄」という地元の民謡と踊りで、折坂さんをお見送りしてくれました。

照れながらも一緒に踊った折坂さんは、「こういうものを聴くとすごくときめきますね。お母さんたちの声もきれいだし、覚えて歌いたいくらいです」とはにかみます。

折坂:僕の歌には、浪曲や口上といった日本の伝統的な音楽からの影響があります。特別なルーツがあるわけではありませんが、身近なお祭りなどで、基本的な節回しみたいなものは身体に入っている。そういう、自分の中にかすかにあるトラッドな部分を肝に据えた方が、歌が強くなると思うんです。

折坂:海外のポップミュージックも、元々はトラッドな音楽がベースにありますよね。同じように日本の大衆音楽にも、民謡や演歌といったトラッドなエッセンスが入っていて、そこから普遍性のある音楽を作っています。これも、ローカルをどう表現に落とし込むかという話とつながるかもしれません。ある場所に根ざしたものを薄めるのではなくて、濃いままにどう見せるのか。そういう感覚の方が、自分がやりたい表現と近いんです。

芸術祭と呼応するように思索が深まっていく折坂悠太さんの旅は、後編へと続きます。

「うぶすなの家」(2006年)

1924年築、越後中門造りの茅葺き民家を「やきもの」で再生したプロジェクトです。1階には、日本を代表する陶芸家たちが手掛けた、いろり、かまど、洗面台、風呂、そして地元の食材を使った料理を陶芸家の器で提供するレストラン。2階は3つの茶室から成るやきものの展示空間。集落の女衆たちの溌剌とした笑顔とおしゃべりも人気です。ディレクションは陶芸雑誌『陶磁郎』編集長の入澤美時が、建物改修は木造民家研究家の安藤邦廣が担当。

うぶすなの家 – 大地の芸術祭の里

*来訪は、上記ページで公開時期・時間や訪問方法をお確かめのうえでご計画ください。

プロフィール

折坂悠太(おりさか ゆうた)

平成元年、鳥取生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年よりギター弾き語りでライヴ活動を開始。独特の歌唱法に加え、ブルーズ、民族音楽、ジャズなどにも通じたセンスを持ち合わせながら、それをポップスとして消化した稀有なシンガー。その音楽性とライヴパフォーマンスから、宇多田ヒカル、ゴンチチ、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、伊集院光、小山田壮平(ex: andymori)、坂口恭平、寺尾紗穂らより賛辞を受ける。最新アルバムは2018年10月リリースの『平成』。同年は全国23か所の弾き語り投げ銭ツアーでも話題を集め、FUJI ROCK FESTIVAL 2018、RISING SUN ROCK FESTIVAL 2018 in EZO、New Acoustic Campなど夏フェスにも多数出演、活躍の場を広げている。

折坂悠太うえぶ