芸術 / 塩田千春

家の記憶(2009年)

塩田千春「家の記憶」2009年(撮影:宮本武典+瀬野広美)

芸術 / 塩田千春

家の記憶(2009年)

塩田千春「家の記憶」2009年(撮影:宮本武典+瀬野広美)

張り巡らされた黒糸が見えない記憶を蘇らせ、人間にとっての「家」の意味を問いかける。

テキスト・編集:内田伸一 編集:川浦慧(CINRA.NET編集部)

06 April 2020

かつて蚕(かいこ)を育てた家を、記憶を紡ぐ黒糸で包み込む

「空家プロジェクト」は、「大地の芸術祭」の特徴的な取り組みのひとつです。これは越後妻有の各所で人が住まなくなった家屋などを、アート作品に生まれ変わらせるもの。といっても、単に使われなくなった地域資源の有効活用ということではありません。これらの作品はいずれも、そこで営まれてきた暮らしに思いを寄せつつ、より普遍的な「生きるということ」の意味を問いかけます。

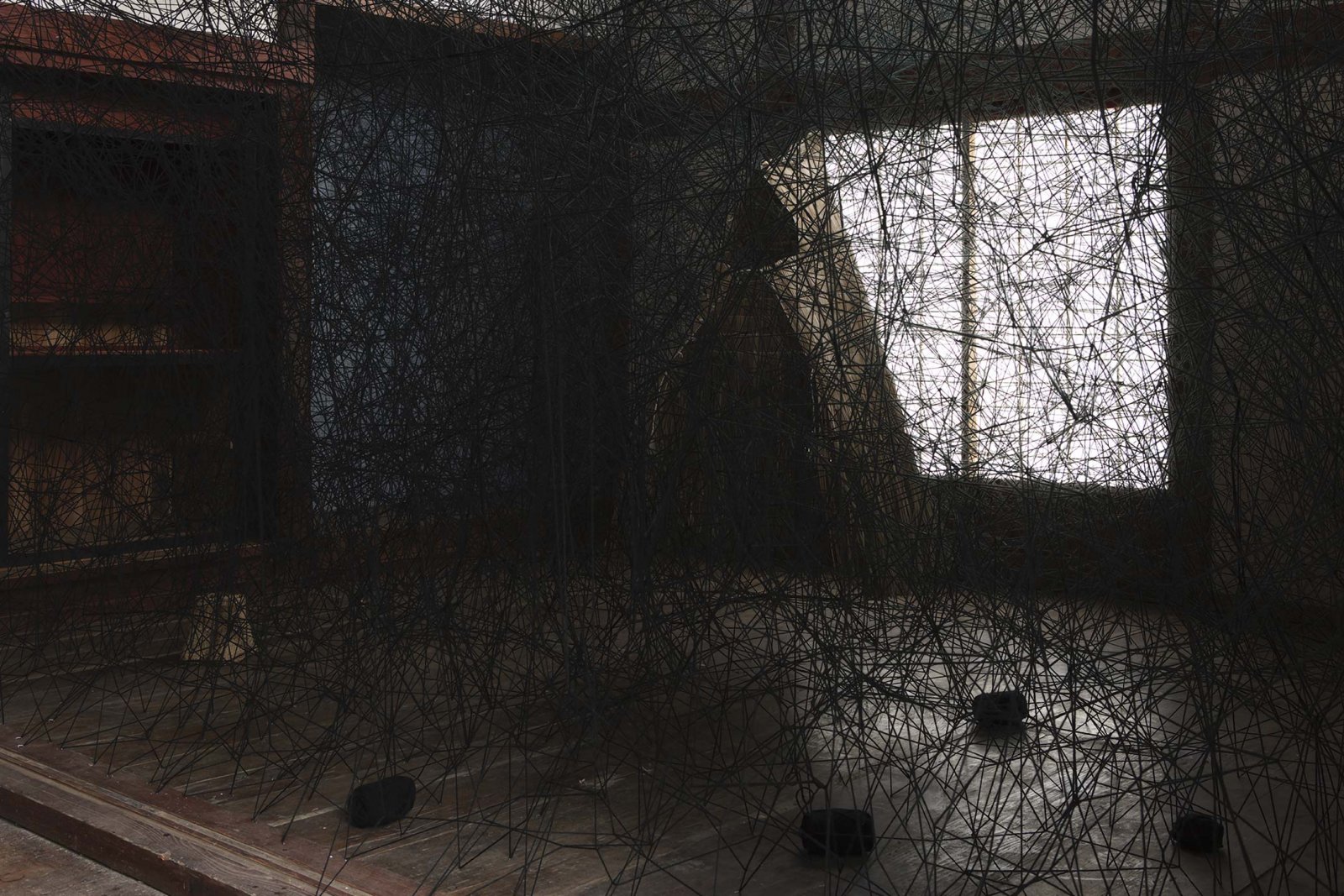

これを象徴するような作品が、塩田千春(*1)による「家の記憶」。彼女が作品づくりにあたって選んだ場所は、越後妻有でかつて副業として盛んだった養蚕(かいこの繭[まゆ]から生糸を作る仕事)を営んでいた家屋です。塩田は現地に2週間滞在して、黒い毛糸をこの家の玄関から居間、天井裏に至るまで、あらゆる場所に張り巡らせ、空間を大胆に変容させました。

*1:作者 塩田千春について

1972年、大阪府生まれ。ベルリン在住。生と死という人間の根源的な問題に向き合い、「生きることとは何か」「存在とは何か」を探求する。その場所やものに宿る記憶など、不在の中の存在感を糸で紡ぐ大規模なインスタレーションを中心に、立体、写真、映像など多様な手法を用いた作品を制作している。2008年、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2015年には、第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館代表作家として選出された。

縦横無尽に張り巡らされた黒糸は巨大な蜘蛛の巣のようにも見えますが、この家の歴史を思えば、長い年月のあいだ蚕たちが紡いできた生糸や、かつてそれを生きる糧にしてきた里山の暮らしにも思いが及びます。作品タイトル「家の記憶」とも響き合い、目には見えない人々の営みが静かに浮かび上がってくるようです。

塩田千春「家の記憶」2009年(撮影:宮本武典+瀬野広美) 同作に用いた毛糸は4万4000mぶんにも及んだ。

よく見るとその糸に編み込まれたように、部屋のあちこちには蓑(みの)や藁靴(わらぐつ)などの古い民具や家具、書物が置かれていることにも気づきます。これらは塩田が地域の人々の協力を得て集めた、今となっては「いらないけれども捨てられないもの」。記憶の繭に包まれたようなその佇まいも印象的です。

このように無数の糸を使ったインスタレーションは、塩田の代表的な表現手法のひとつ。その際に選ばれる糸の色については、後の作品「赤と黒の柱」(2019年)をめぐって、本人が以下のように記してもいます。

黒は広大に広がる深い宇宙を、赤は人と人をつなぐ赤い糸、または血液の色を表す。(塩田千春『魂がふるえる』展カタログ、2019年、森美術館)

この作品空間に足を踏み入れた人々は、この土地の歴史に根付いた(そして一部は過疎化や産業の変化を背景に消えつつある)個々の営みに思いを馳せることになります。しかし同時に、黒糸が宇宙のような広がりも持つものならば、私たちがそこに見るのは自分を含む「人間」全体の、より普遍的な儚さや力強さでもあるのでしょう。

塩田千春「家の記憶」2009年(撮影:宮本武典+瀬野広美)

誰にとっても大切な「家」の普遍的な意味を想う

2階の床は一部取り払われ、吹き抜け状態の空間にも黒い糸は広がります。家の内部には超現実的な時間が流れているのに対し、大きなガラス窓から差し込む自然光や、夏には外から聞こえてくるセミの合唱など、日常も溶け込んでくる不思議な体験。世界は様々な出会いや課題を抱えながらも、今なお止まることなく変わり続けていることを教えてくれます。

ちなみに「窓」も塩田の表現においてしばしば登場するモチーフで、内面と外界の交差を象徴します。建物の解体で取り外された窓をいくつも集めた作品などが代表的ですが、本作では家の窓がそのまま作品の一部になっているのも興味深いところです。外と内をつなぐ窓や扉は、人間にとって「第三の皮膚」ではないか(「第二の皮膚」は衣服)。前述書で彼女はこのようにも語っています。

塩田千春「家の記憶」制作風景、2009年(撮影:宮本武典+瀬野広美)

塩田千春の表現と「家」というキーワードの関係を考えるとき、もうひとつ興味深いエピソードがあります。1997年、すでに単身で日本を遠く離れ、現在の拠点であるドイツで活動を初めていた塩田は、アーティストのマリーナ・アブラモヴィッチ(*2)によるワークショップに参加しました。それは北フランスの城で参加者たちが数日間におよぶ断食修行をしながら、さまざまな課題に取り組むというものでした。

*2: マリーナ・アブラモヴィッチについて

絶食状態でのワークショップの最終盤に、塩田はアブラモヴィッチから、自らの頭に浮かんだ言葉を記すよう求められます。朦朧とする中で発した答えは「Japan」の一語。そうして翌日行ったパフォーマンス「トライ・アンド・ゴー・ホーム」は、斜面に掘った洞窟に全裸でよじ登り、転げ落ちてはまた登るという鮮烈なものになりました。これは、遠く離れた祖国にあった自分の居場所を想いつつ、そこには戻れない葛藤や、戻っても自分の想うような居場所はもうないのでは、という複雑な感情を投影したものだとも言われます。

この逸話を知ると、本作における「家」のとらえ方も、より深遠なものであるように思えてきます。生きていく場所、いつか帰る場所としての家。しかし一方で、二度とはそこに戻れない、なくなってしまった家もあります。そうした家を自分の記憶の内に抱えつつ、ときには新たに自分たちの家を作ることで、人間は生き続けていきます。そのとき記憶は、未来に向けても紡がれていくのでしょう。

素晴らしい作品であると同時に、これが生まれたのはこの家に人が住まなくなってしまった結果でもある。両面性を持った奥深い表現だと感じます。

Sさん(元「大地の芸術祭」サポーター「こへび隊」メンバー)

「家の記憶」が制作された2009年の前年から、私は「こへび隊」としての活動が縁で十日町市に移り住んでいました。塩田さんの作品に初めて出会ったのは、第1回の「横浜トリエンナーレ」(2001年)です。泥で染まった巨大なドレスが吊られ、そこに水が降り注ぐインスタレーション「皮膚からの記憶」は強烈でした。その塩田さんが越後妻有で新作の制作補助員をこへび隊から募ると聞き、ぜひ参加したいと応募しました。

塩田千春「家の記憶」制作風景、2009年(撮影:宮本武典+瀬野広美)

作業は塩田さんとアシスタントの方、そしてこへび隊から私を含む2人の制作補助員で進みました。まずは、がらんどうのようになった家の大掃除。そこから三角形を連続して描くように糸を張り巡らせていくことで、あの空間が少しずつ立ち上がっていきます。連日の作業の末に完成した時は、空っぽだった状態からの家の変貌に感嘆しました。素晴らしい作品であると同時に、これが生まれたのはこの家に人が住まなくなってしまった結果でもある。両面性を持った奥深い表現でもあると感じます。

プロフィール

Sさん

元「大地の芸術祭」サポーター「こへび隊」メンバー

「家の記憶」制作当時、「大地の芸術祭」サポーター「こへび隊」メンバーとして、現地でさまざまなサポート活動を行なった。現在はNPO法人越後妻有里山協働機構にて勤務中。

塩田さんには、場の力を活かした作品を生み出すアーティストとしての確かな力量があります。

塩田さんはかつてマリーナ・アブラモヴィッチに弟子入りしたこともあり、そのマリーナは「大地の芸術祭」の誕生時に「空家プロジェクト」の嚆矢となった「夢の家」を生み出している。そうした点でも縁を感じています。

一方、大地の芸術祭で意欲的な創作をしてくれた後、東京で大規模な個展を開くことになった作家たちというのがいて、クリスチャン・ボルタンスキー、レアンドロ・エルリッヒ、そしてここでも塩田千春の名が挙げられます。もちろん、いずれも元々それだけの力があったからなのですが、彼らに感じる共通点として、場の力を活かした作品を生み出すアーティストとしての確かな力量があります。

そして私は本来、多かれ少なかれ、人間にはそうした想像・創造の力はあると思っています。それは現代社会においては、日常の中では埋没し、あるいは失われてしまうことも多いものかもしれない。しかし、一人ひとりの人生に一回か二回でも、それが十分に生かされる機会や出会いがあればと願っています。その気持ちは、この芸術祭の原点のひとつでもあります。

プロフィール

北川フラム(きたがわ ふらむ)

『美術は大地から』編集長 / 「大地の芸術祭」総合ディレクター

1946年、新潟県高田市(現・上越市)生まれのアートディレクター。2000年に始まった「大地の芸術祭」に、その準備段階から現在まで総合ディレクターとして関わり続けている。