特集 / ディレクターコラム 第4回

「大地の芸術祭」は、人々の共鳴によって固有名詞から普通名詞になり得る

北川フラム(『美術は大地から』編集長 / 「大地の芸術祭」総合ディレクター)

「大地の芸術祭」と言えば、新潟の越後妻有地域。今では多くの人々にそう知ってもらえるようになりましたが、この芸術祭の理念は同地を越え、多様な土地と結びつきながら広がる可能性も持っています。そうした未来に対する、北川総合ディレクターの想いとは。

編集:内田伸一、宮原朋之、川浦慧(CINRA.NET編集部) 撮影:豊島望

04 March 2020

「大地の芸術祭」という言葉がもつ広がり

「大地の芸術祭」と言えば越後妻有というのが、この20年の活動を通じて、おかげさまで多くの方々に浸透しています。ただ、じつは今ではこの言葉がより広がりを持っている。今回はそんな話をしたいと思います。

最初に越後妻有以外で「大地の芸術祭」の名が用いられたのは、秋田県の上小阿仁村(かみこあにむら)でのことでした。「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012」における「飛び地開催」が同村で実現したのです(*1)。

*1:きっかけは「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009」における芝山昌也の作品「KAMIKOANI」。秋田県上小阿仁村の農作業小屋を型どりし、新潟県十日町市の仁田集落に出現させるなどし、両地域の交流を試みた。さらに2012年の同トリエンナーレでは、上小阿仁村でも芸術祭の飛び地開催として「KAMIKOANIプロジェクト秋田2012」が実現。現在は同村での「かみこあにプロジェクト」へ継承されている。(写真:芝山昌也「Transfiguration -hasagake-(変容-はさがけ-)」2012年 「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012」の飛び地開催として開催された「KAMIKOANIプロジェクト秋田2012」より)

上小阿仁村はマタギの里としても知られる一方で、山間地域に位置し、少子高齢化が進む里山集落もある地域です。芸術祭の飛び地開催は我々が計画的に進めたわけではなかったのですが、いわば越後妻有と共通の課題を持つこの地域との交流につながりました。今となってはありがたく思っています。

こうしたことは「大地の芸術祭」が、「ヴェネチア・ビエンナーレ」「ヨコハマトリエンナーレ」のような固有名詞にとどまらず、ある思想に基づいた「普通名詞」になり得ることを示していると考えます。そして私はそれで良いと言い続けてきたし、実際そうなりつつあるとも感じています。

もちろん、とんでもない形でこの名前が使われたら困りますから、一応そうしたことも考え、商標登録などもしています。しかし私としては、きちんと思いを共有できる形であれば、「大地の芸術祭」という言葉がより広く使ってもらえる可能性を、積極的にとらえて良いと思っています。

また、名称に限らず、「大地の芸術祭」が試みてきた方向性を取り入れたようなケースに出会うことも増えています。たとえば、芸術祭のなかに現代美術だけでなく、生け花や焼き物、また「生活美術」と呼び得るものや、食文化などもあっていいという考え方。こうした部分でも、じわじわと各所に影響を与えているのではないか、という実感はあります。

中瀬康志「儀明劇場-倉-」2003年(撮影:安齋重男)

国や文化の境界を超え、架け橋となる想い

国境を超えた動きもあります。「大地の芸術祭」の基本理念「人間は自然に内包される」に共感したオースラリアからは、毎回作家やプロジェクトが関わってくれています。越後妻有には、来訪者の滞在や情報発信のための施設「オーストラリア・ハウス」もあります。

また、中国からも、やはり「大地の芸術祭」に共感した孫倩さん率いるHUBARTが主体となって、越後妻有で同国作家の滞在制作や展示を行う「中国ハウス」のプロジェクトが続いています(*2)。

*2:参考記事:国境をこえて文化の架け橋となる「大地の芸術祭

北京・HUBART理事長 / 「中国ハウス」発起人 孫倩さん

2018年には孫さんたちの協力で、中国で初めて「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の記者発表も実現しました。孫さんはもともと「大地の芸術祭」のファンで、この芸術祭と、中国からの訪問者やアーティストとの架け橋となってくれています。さらに彼女は、いつか中国でも「大地の芸術祭」を実現させたいと考えているのです。

この記者発表を契機に、彼女だけでなく、いま中国で「大地の芸術祭」を実現したいと考えている人たちとも出会いました。これまで私は自著やこの連載のような場を通じて「大地の芸術祭」が目指すことをいくつかお伝えしてきましたが、これに強く共鳴してくれる人たちが、国境を超えた場所にもいることを知ったのです。

もちろんひとことで中国と言っても広大で、50を超える民族と14億人もの国民がいて、あれだけの面積の国土を有している。日本とは国や社会や政治経済のありようも、文化や価値観も、様々な点で違いがあるでしょう。しかし「大地の芸術祭」に関心を持つ人々のなかには、自分たちの社会をよく理解したうえで、ニュートラルな視点も併せ持つ人々がいました。芸術祭を開くことの意味、そしてこれからの社会のことを、とても真面目に考えているのです。

たとえば、国際的な芸術祭を開くことで、インバウンド(外国人の来訪旅行)も増加して経済効果が出る、などの考え方も当然あり得るでしょう。しかし彼らはそれ以外の意義も考えています。日本が明治期から150年かけて、あるいは戦後70余年をかけて近代化・現代化を進めてきたとすれば、中国では40年、他のアジア諸国では20年くらいで一気に近現代が訪れ、グローバル経済化が進んだ面がある。そのような状況下でこれからの社会を考える際に、政治や経済の動きとはまた別に、芸術祭の持つ可能性に注目しているのではないか。そんな風に感じました。

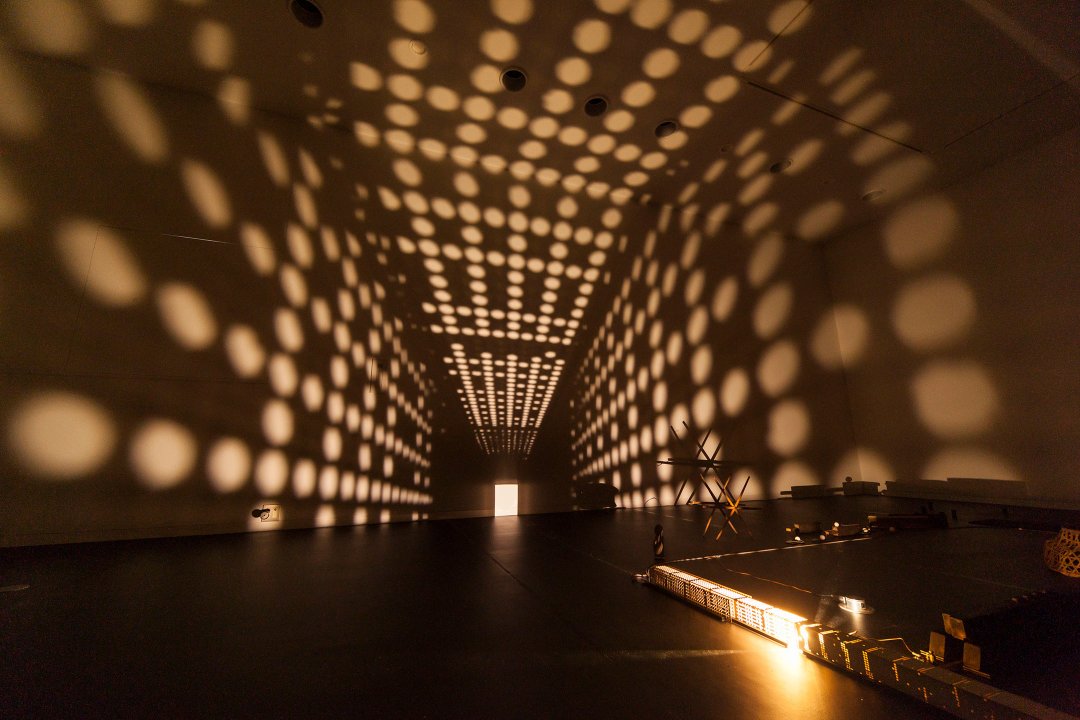

ダミアン・オルテガ「ワープクラウド」2018年(撮影:Osamu Nakamura)

「あらかじめ許容された範囲」ではない場所から

「大地の芸術祭」は、画一的な美術教育や、欧米美術の潮流を追いかけるだけの営みとは違うところから、価値観を問い直します。また、世界各地のアーティストが集うだけでなく、そこで土地の歴史や潜在力ともつながるユニークな表現を見せてくれます。そして、それが人口5万数千人の小さな地方都市で実践されているのも特徴です。

それは結果的に「ならば他の場所でも、その土地ならではのやり方が可能ではないか?」というメッセージを発信することになりました。私が関わってきた「瀬戸内国際芸術祭」「奥能登国際芸術祭」「北アルプス国際芸術祭」「いちはらアート×ミックス」などもこれと無関係ではありません。さらに日本だけでなく、特にアジア諸国に与えた影響は少なからずあると考えます。近年で言えば、「大地の芸術祭」とも縁のある日本人アーティスト、深澤孝史らが関わってタイ南部で行われた「タイランド・ビエンナーレ・クラビ 2018」の例もあります。やはり土地それぞれで面白いことは可能なのです。

「タイランド・ビエンナーレ・クラビ 2018」における深澤孝史(写真中央)のプロジェクト「Football field for buffalo」にて。

こうしたことから私は、今、あらかじめ許容された範囲ではない場から、いかに新しい動きが生まれ得るかがとても重要ではないかと考えています。またそれが、単純化とは違う形で立ち上がってくることも大切だと思います。たとえばネット社会には、ハートマークひとつで「好き」や「嬉しい」を伝えられる便利さがある。しかしそれらは音楽で言えばすべてを単音で済ませるような一面もあり、本来ならそこには10オクターブの表現の幅があるかもしれません。そして、こうしたところから「大地の芸術祭」が果たせる役割もさらに広がっていけばと考えています。

プロフィール

北川フラム

『美術は大地から』編集長/「大地の芸術祭」総合ディレクター

1946年、新潟県高田市(現・上越市)生まれのアートディレクター。2000年に始まった「大地の芸術祭」に、その準備段階から現在まで総合ディレクターとして関わり続けている。本マガジン『美術は大地から』編集長。