特集 / ディレクターコラム 第3回

地域からの反対や開催延期もあった草創期から20年の変化

北川フラム(『美術は大地から』編集長 / 「大地の芸術祭」総合ディレクター)

「大地の芸術祭」は、多くの人々に開かれた存在です。しかし、ひとつの場に人が集まれば、そこには当然、人の数だけ異なる背景や意見があります。その中で、この芸術祭はどんな場を目指してきたのか。創設時から総合ディレクターを務める北川が語ります。

編集:内田伸一、宮原朋之(CINRA.NET編集部) 撮影:豊島望

06 January 2020

多様な人々に開かれた場として

人間は自然に内包される。これは「大地の芸術祭」が掲げる基本理念です。里山の暮らしが今も残る越後妻有を舞台に、この場所ならではの芸術を展開してきたこと、また、それが多様な人々に開かれていることは、本連載でもすでにお伝えしました。今回は、そうした人々と「大地の芸術祭」の関係を考えてみます。

「大地の芸術祭」は1年を通して、季節にあわせたプログラムで人々を迎えています。その主軸が、3年に1回開かれる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」です。2000年の開始以降、様々な形で広がり続け、2018年の第7回では、102の集落に379作品が登場。54万8380人(入込客数)が訪れました(*1)。

*1:十日町市観光サイト「とおかまち日和」の「今までの大地の芸術祭の記録の紹介」では、ここで紹介したような統計値のほか、これまでの「大地の芸術祭」の総括報告書を公開している。

開始当初の2000年に比べて現代美術のファン層は広がった一方、その割合は全体からすれば一部だとも言えます。たとえば「ディズニーランドも結構面白いけど、芸術祭に2、3日遊びに行くのもいいかな」というような気持ちできてくれる人もいるでしょう。また10代、20代の友人同士もいれば、お子さんやお孫さんとやってくる世代もいます。30代後半以降の働く女性たちが非常に多いというデータもあります。宿泊先も、とにかく安いところを探す若者や、せっかくならと少し贅沢する人たちなど様々です。さらに近年は海外からの来訪者も増えています。

結果として、芸術祭を企画運営する側としては難しさもあります。現代美術ファンばかりではない状況で、いかに尖った企画を届けられるか。また、ひとつの作品や企画に対しても、賛否が分かれることもあります。ただ、逆に言えばその混在にこそ、また違いのなかで共有できるベースを見つけながら進むことにこそ、意味があるとも言えます。仮にこれが現代美術的な層だけに限定されてしまうと、ある意味では単純になってしまう。多様な場だからこそ色々な事が生まれる可能性があり、そこでできる挑戦があると思うのです。

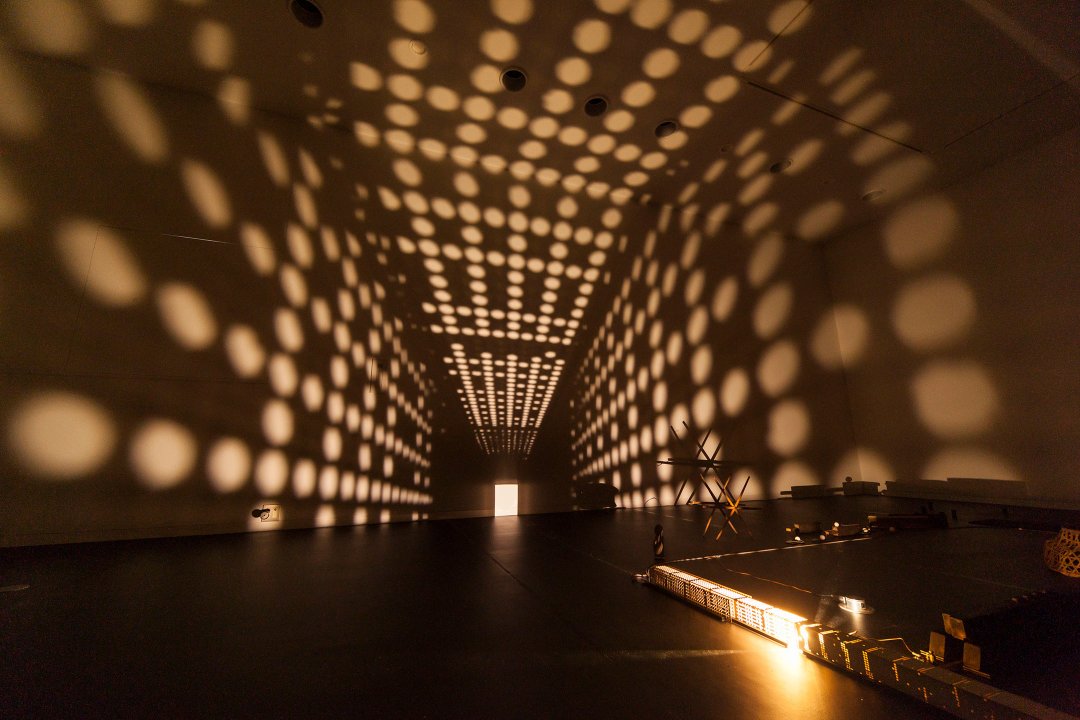

クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマン「最後の教室」2006年(撮影:倉谷拓朴)

これからの生き方にエールを贈り合う

越後妻有が人々を引きつける理由のひとつに、自然と歴史、生活という重層的な場の力があります。そうした場で生まれる美術を通じて、物事がより面白く、興味深く見える。そんな魅力があると考えています。作品の多くは地域の営みに関わるモチーフを扱い、他のどこでもない、その場所にあることで大きな意味を持ちます。そして、だからこそ受け止める人々の中でそれぞれの価値が生まれ得るのです。

一例として、前回紹介したアーティスト、クリスチャン・ボルタンスキーが、やはり国際的に知られる舞台照明家のジャン・カルマンと2006年に手がけた「最後の教室」が挙げられます。古い旧小学校校舎を舞台に、越後妻有の暮らしと縁のある藁や雪囲いなどを使い、そこにいくつもの裸電球を吊るすなどして生まれた空間作品です。

全体的には、意外なほどシンプルな要素で構成されています。しかし前述のような要素や、さらに集落の方々が持ち寄った学校にまつわる物品などを通じて、かつてそこにいた人たちの気配や記憶が漂う空間になっています。ボルタンスキーは同作の構想にあたり、真冬の現地を訪れ、2〜3メートルも積もった雪をかき分ける厳しい暮らしの一端にもふれました。そのことも、完成した作品に反映されています(*2)。

*2:参考記事 折坂悠太「懐かしさ」の旅 「最後の教室」の強烈な体験を語る

ここで付け加えておくと、私は欧米の美術が好きで、それらにふれて育ってきました。けれども「大地の芸術祭」では当初から、単にそこに追随するつもりはありません。それこそピカソの作品とアフリカのお面とを比べて、どちらが魅力的か、価値があるかは一概には言えない。各々に面白さがあるわけです。ですから「大地の芸術祭」では、地域と関わり合う表現として、国内外の現代美術に加え、食文化や、生け花、焼き物などの生活美術も取り入れました。そこに世界中から異なる価値観や文化を持つ人が集い「私はこう思う / こう感じた」と語ってもらうことも、豊かさだと考えます。

視点を少し変えると、いま資本主義とグローバル経済の発展と並行して環境破壊や格差拡大、過剰な効率主義などが進み、私たちは否応なくそうした現実を生きています。しかしそれでも、何かおかしい、そういうことでいいのだろうかと感じることは、都市でも地方でもあると思うのです。これからの時代に向けて物事をいかにとらえ、行動していくのか。こうしたことに意識的な人たちが「大地の芸術祭」に関心を持ってくれている実感もあります。これは個人だけではなく、たとえば良品計画のような企業に対しても感じています(*3)。

*3:MUJIブランドで知られる株式会社良品計画は、「大地の芸術祭」の開催地である新潟県津南町に「無印良品津南キャンプ場」を運営してもいる。

また、30代後半以降の働く女性たちが数多く訪れてくれていると先ほど述べましたが、彼女たちは今の日本において、本当の意味でのオピニオンリーダーだとも言えるでしょう。仕事と家庭の両立の難しさもある中で(本来これは男女の別なく担うべき課題ですが)、どう生きるかを切実に、真面目に考えている人も多い。お年寄りのこと、子どものこと、仕事の現場のことで大変です。そうした人たちの存在の意味も考えます。なお、これは私の実感ですが、「大地の芸術祭」でそうした女性同士が出会うと、互いの違いを超えてすぐ仲良くなるのも興味深いところです。

総じて、「大地の芸術祭」とこうした人々とは、社会的な立ち位置はそれぞれで違っても、これからの社会についてエールを贈り合えるような関係であれば良いなと考えています。

磯辺行久「川はどこへいった」2000年(撮影:中村脩)

意見の違いを超えて、共有できる何かを探る

当然ながら、地域の方々と芸術祭の関係は大変重要です。「大地の芸術祭」の始まりは、新潟県が地域活性化のために計画した「里創プラン」でした。越後妻有は1500年以上の営みの歴史を持ち、またかつては稲作で日本を支えてきた場所でもあります。しかし、現在では都市への人口集中による過疎高齢化や、農業政策の転換などによる産業環境の変化などの課題に直面しています。

そこでこの地域のためにできることはないかと動き出した「大地の芸術祭」ですが、当初は未知の試みに対する地元の疑念や反対の声も強く、1999年に予定されていた第1回は延期されました。後に話し合いを経て2000年に初開催が実現し、以来、地域の方々にとっての「大地の芸術祭」の意味は、継続的な議論と、アーティストや訪れる人々との交流を通じて変化してきたのだと考えます。

一方、私にとっては、芸術祭を続けていく中でひとつわかったことがあります。地域課題としては少子高齢化や産業衰退などがもちろんあるのですが、この地域に生きてきた人々にとってもっとも辛いことは、自分が持っている知恵や技術を活かす場が失われていくことです。たとえば、家族にも教えないような、山中で良い山菜の採れる場所。また農業や除雪など日々営んできた仕事にも、彼らだけの特技や知恵がありました。大変だとは言いながら、それらは誇りでもあった。しかし時代の変化は、彼らがそれらを活かし、社会と関わる場を減らしつつあります。

そうした地域の方々に、経験を生かしたお仕事を芸術祭からお願いすると、本当にリアリティを持って喜んでくださることがあります。ボルタンスキーが「最後の教室」で藁を使ったことは前述しましたが、彼もおそらく、地元の人たちの藁の巻き方や束ね方にふれ、すごいなと舌を巻いたところはあるのではと思います。それはやはり、その地域にある技術であり、ものを作る人の凄さです。

逆に、アーティストが現場で試行錯誤し、必死になって苦労している姿を見ると、アーティスト=よくわからないことをしている人、と思っていた方々も、何か納得や共感するところがあるのでしょう。國安孝昌の「棚守る竜神の御座 / 棚守る竜神の塔」(2000-2009年)はレンガと間伐材を組み上げた大型作品です。作家が黙々と作業をするなか、最初は様子を遠巻きに見ていた地域のご老人たちが、手慣れた技とチームワークで手伝ってくれたことで完成に至りました。

國安孝昌「棚守る竜神の御座」2000年(撮影:安齋重男)

また、磯辺行久の作品「川はどこへ行った」(2000年 / 2018年にも再設置)も記憶に強く残っています。これは時代の推移と共に変わっていった信濃川の川筋の100年前の姿を、700本の黄色い旗付きポールで再現したものです。プロジェクトは 、地権者一人ひとりに趣旨を説明し、ポール設置の許可をいただくことから始まりました。やがて「ここは風が強いし、ときどき風向きが変わるから、ポールに旗を立てると面白い」と助言をくれたのは、当初反対していた住民の方だったのです。

冒頭の基本理念にも通じる話ですが、科学的にいろいろなことが解明されていくほど、人間というのは自然の一部だと、改めて強く思うようになりました。そうした中で、一人ひとりが自然とつながる部分、いわば「生理」で外界と付き合っている。75億人ぶんの異なる生理が同居しているわけです。当然、統一し得ない違いもあることを前提にどうするかを考えた方がよいし、そこで重要なのは、まず身近なコミュニティだろうという考えが私にはあります。

そして、こうしたことを考え、実践していく場に対して、美術には高い親和性があるはずだと私は考えているのです。

プロフィール

北川フラム

『美術は大地から』編集長/「大地の芸術祭」総合ディレクター

1946年、新潟県高田市(現・上越市)生まれのアートディレクター。2000年に始まった「大地の芸術祭」に、その準備段階から現在まで総合ディレクターとして関わり続けている。本マガジン『美術は大地から』編集長。