特集 / あの人と行く越後妻有 第1回(後編)

折坂悠太「懐かしさ」の旅 「最後の教室」の強烈な体験を語る

折坂悠太(シンガーソングライター)

越後妻有の各地をシンガーソングライターの折坂悠太さんとめぐる旅。その前編では、可動式の屋根が開いて青空がぽっかりと現れる作品「光の館」や、茅葺屋根の古民家で地域料理とやきものの魅力を体感する「うぶすなの家」を訪れました。後編は、実は10年前、音楽を本格的に始める以前に越後妻有を訪れていた彼が、強く影響を受けた作品などを巡ります。そこには、旅人が「大地の芸術祭」を訪れる意味をさぐる、大切なヒントがありました。

テキスト:中島晴矢 撮影:豊島望 編集:内田伸一、宮原朋之(CINRA.NET編集部)

20 November 2019

< 前編 へ続く >

折坂悠太 さん ( 前編 ) へ

折坂悠太が大切にする「ローカル」や「トラッド」の強さ

未知の場が自分の鏡になる「最後の教室」

廃校になった小学校跡を利用したクリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマンによる「最後の教室」を訪れると、まず広がるのは、藁(わら)が敷き詰められた暗闇で、裸電球がいくつものベンチや扇風機をほのかに照らす体育館。「以前来たときに一番印象に残ったのが、ここでした」と折坂さんは記憶をたぐります。

クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマン「最後の教室」

クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマン「最後の教室」(2006年)

人間の生死や記憶をテーマとするボルタンスキーは、2003年にも同じ場所で作品を展開。この作品のために作家が現地を訪れたのは記録的な大雪となった2006年の冬でした。そこには夏とは全く異なる風景と雪に閉ざされた学校があったそうです。その後生まれた同作は、場の記憶を建物の中に密度濃く、重く閉じ込めた作品になりました。

*来訪は、上記ページで公開時期・時間や訪問方法をお確かめのうえでご計画ください。

折坂:思い出した。僕は10歳ぐらいからフリースクールに通っていました。そこで毎年、演劇を作っていたんです。小さい頃は出ていましたが、ある時期から僕が脚本を書いて子供たちに役を振り分けていました。その時に書いた脚本に、山奥の農村でひとり、人工衛星を作っている男の話があります。そこに男の妹がやってきて話し合う。最終的にはロケットが打ち上がるんです。「農村の中の異物」というシチュエーションは、 多分この光景が影響していたんだと思います。

折坂さんの中で、この芸術祭の体験が演劇作品に生かされていたとは驚きです。

さらに先へ進みましょう。肖像画を塗り潰したような真っ黒な額装ガラスが並ぶ廊下を渡り、階段を上がると、理科室では「ドン、ドン」と響く心音と共に電球が明滅しています。

廊下には肖像画や記念写真のような額縁が並びますが、全て漆黒のガラスです。

どこからか「ドン、ドン」と、心臓が脈打つような音が聞こえてきます。

音楽室の棚では、この小学校の記憶をめぐる品々と出会います。

音楽室。大小の黒いガラスがあちこちに掛けられ、無数の思い出を連想させます。

音楽室の棚には、この学校の記憶にまつわると思われる品々が。古い写真フィルムを見つけ、光にかざして見ます。

そこには小さな子どもたちの姿が。「昔、ここに通っていた子たちかもしれませんね」。

さらに上階に進むと真っ白な布で覆われた教室が続いていました。場の記憶と人間の不在を閉じ込めた、圧巻のインスタレーションです。

3階の教室は、大切な何かを包むように純白の布で覆われています。(撮影:木奥惠三)

「まず建物自体の存在感が強いですね。美術館などでは、この感じは出せないと思います」と折坂さんは10年ぶりの鑑賞を言葉にしていきます。

折坂:藁の「匂い」が気になりました。学校と藁の匂いって、決して簡単に交わるものではありませんよね。でも、あまり嗅いだことのない匂いなのに、「誰かにとっての懐かしさ」のようなものを感じます。僕があの学校に通ったわけではないけれど、自分の記憶や深層心理にあるものを呼び起こす器になっている。

折坂:たとえば何も映されていない黒いガラスがそうですが、「この場所」という場所性が高ければ高いほど、逆にその意味がどんどん自分にも跳ね返ってくる「鏡」になるんです。この地域や小学校というディティールが細かければ細かいほど、むしろそれが真っさらになるというか……。

折坂さんは自身のフィールドである音楽に引き寄せて言葉を続けます。

折坂:音楽でもそういうことはよくあります。アメリカの音楽を聴いていて、歌詞にテネシーだとかの地名が出てくると、行ったことないのに望郷を感じたりしますよね。映画を見ていても、知らない場所なのにすごく古い記憶を呼び起こされたりする。その感覚って、色々な表現において重要なんじゃないでしょうか。「最後の教室」も最初に見たときは、表現が独特だし、怖いとすら思いました。でも作品を見つめ続けると、その先に広がる景色が、自分にとってとても近い場所にあるような感覚に襲われるんです。

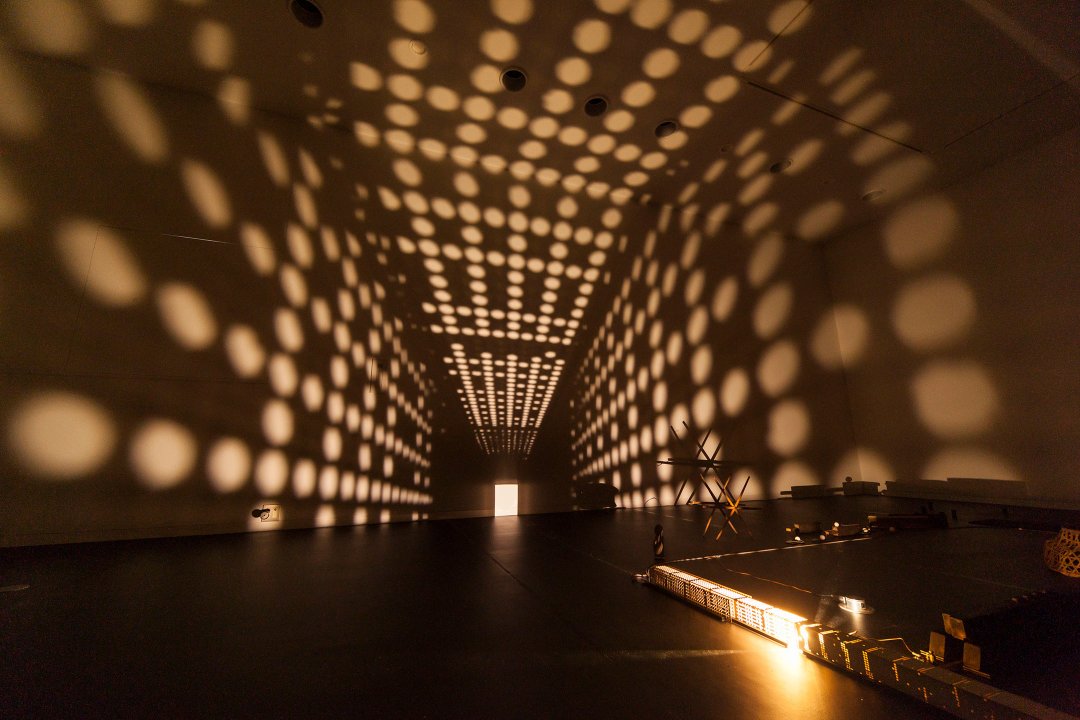

2018年からは、同じ校舎にクリスチャン・ボルタンスキーによる作品「影の劇場 〜愉快な幽霊たち〜」も。

また、この施設を管理しているのはその小学校の卒業生の方々だと知って、「それもすごく象徴的ですよね。本当に作品が根を張っている感じがします」と折坂さんは感嘆します。

折坂:かつて実際に小学校だったこの場所と、「最後の教室」という作品が、すごくよくチューニングされていると感じますね。越後妻有の景色があって、自然の一角に小学校があって、そこに入っていくとあの作品がある……。なんと言うか、「出会い方が出来上がっている」。だからこそ作品のメッセージがより純粋に、僕らの心の中に入ってくるのではないでしょうか。

すべての人をつなぐアート「たくさんの失われた窓のために」

最後に訪れたのは、内海昭子の「たくさんの失われた窓のために」。「大地の芸術祭」の象徴のような作品です。

内海昭子「たくさんの失われた窓のために」(2006年)

部屋の窓から見える風景は「私の風景」となる――。窓から見える風景を通して、外に広がる妻有の風景を発見し直すための窓。作家は妻有を来訪した際に、その自然に圧倒されたといいます。そして自然を邪魔することなく、慎ましく咲く花のような作品を目指しました。たなびくカーテンは風を映し、作品を訪れる人びとの心に陽の光や里山の風のそよぎを届けます。

草原に立つ、白く大きな窓枠とカーテン。そこを通して越後妻有の風景が切り取られて、まるで自分の部屋の窓から外を眺めるように、改めてこの場所と出会うことになります。そう、最後に待っていたのは、越後妻有という大地そのものでした。

内海昭子「たくさんの失われた窓のために」

詩的な力強さを持つ同作は、実は2004年の新潟県中越地震の犠牲者への追悼の思いも込められています。また、美しい里山の風景の中には送電線も見えますが、信濃川の水力発電は東京に電気を送っているそうです。つまり、この景色は都市に生きる人たちにとっての「自分ごと」でもあるのです。折坂さんはこの旅を振り返ります。

折坂:アート作品だけじゃなく、この地域の風土や文化を辿っていくことで、その生き生きとした「節回し」のようなものが伝わってきました。その節回しは、すごくローカルで身体的なのに、普遍的でもありました。それはやっぱり地域性や場所性を薄めることでは表現できないのではないでしょうか。足元を掘っていくことで、よりシェアできるものだと思うんです。この芸術祭を通して、越後妻有の「節回し」がしっかりと僕の心にも響きました。僕も音楽で、自分の一番濃い部分をちゃんと見つめて、それを薄めずに出すことが、人の心の深いところに届くと信じています。

折坂悠太さんの眼差しの先には、越後妻有という地域を掘り進めることで出会う、普遍的な、誰しもが心に抱いている風景が待っていました。その風景は、「大地の芸術祭」を訪れる一人ひとりの心を震わせる力を宿しているのではないでしょうか。

プロフィール

折坂悠太(おりさか ゆうた)

平成元年、鳥取生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年よりギター弾き語りでライヴ活動を開始。独特の歌唱法に加え、ブルーズ、民族音楽、ジャズなどにも通じたセンスを持ち合わせながら、それをポップスとして消化した稀有なシンガー。その音楽性とライヴパフォーマンスから、宇多田ヒカル、ゴンチチ、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、伊集院光、小山田壮平(ex: andymori)、坂口恭平、寺尾紗穂らより賛辞を受ける。最新アルバムは2018年10月リリースの『平成』。同年は全国23か所の弾き語り投げ銭ツアーでも話題を集め、FUJI ROCK FESTIVAL 2018、RISING SUN ROCK FESTIVAL 2018 in EZO、New Acoustic Campなど夏フェスにも多数出演、活躍の場を広げている。

折坂悠太うえぶ