特集 / あの人と行く越後妻有 第4回

山口洋佑が雪の積もる越後妻有で体験した、「自分」という情報からの解放

山口洋佑(イラストレーター)

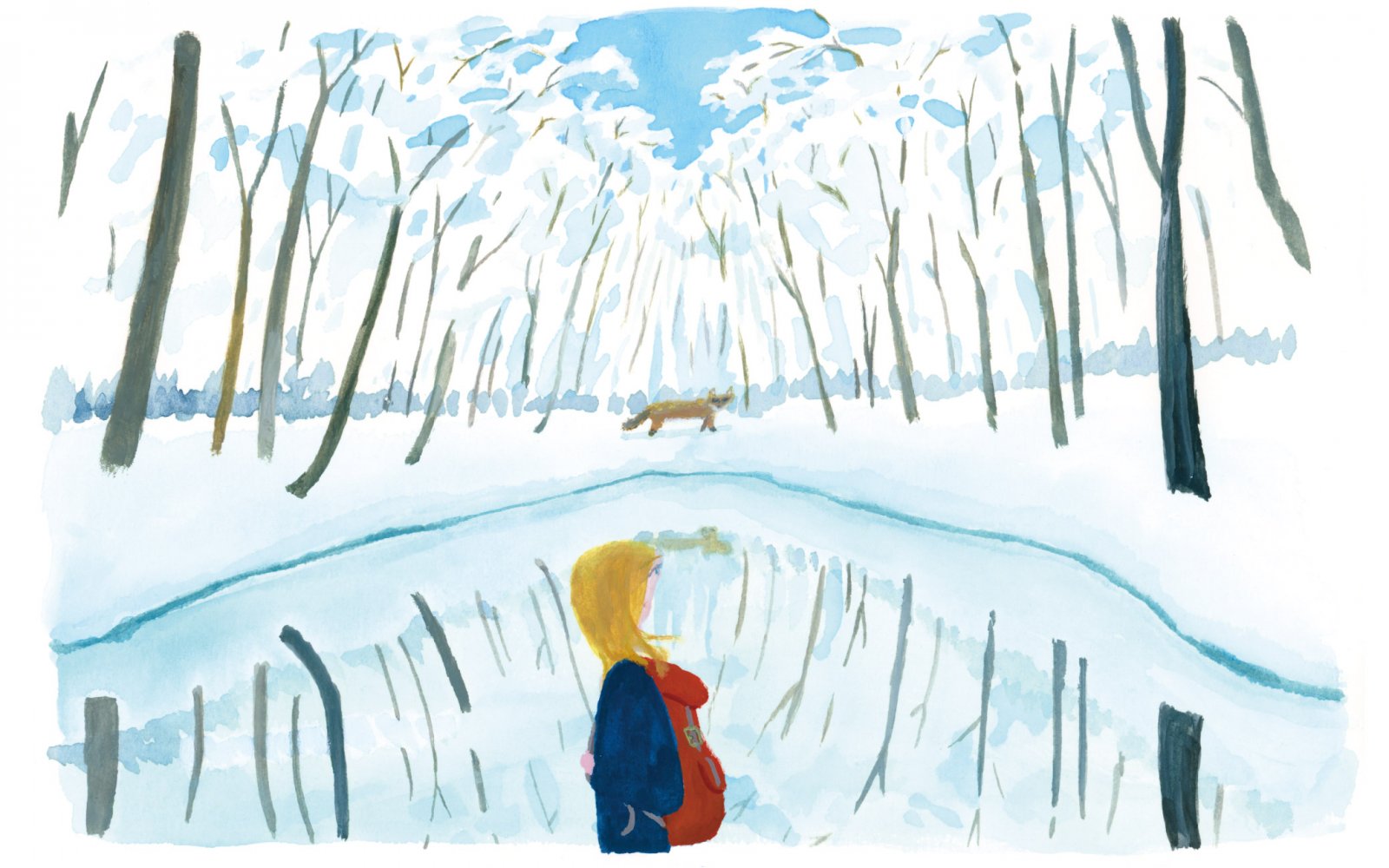

『美術は大地から』を彩るトップページは、毎月テーマに沿ったビジュアルが掲載されている。2020年2月から4月は、山口洋佑さんによるイラストを掲載。山口さんが雪の積もる越後妻有を訪れて感じた、「自分」という存在が解放され、その輪郭さえおぼろげになってゆくような感覚。自然の中に身を置くことで、いかに「自分」という存在を見失っていたのかに気づかされる。そんな体験を、描き下ろしのイラストとともにテキストに綴る。

テキスト・イラスト:山口洋佑 編集:川浦慧(CINRA.NET編集部)

09 April 2020

©️山口洋佑

久々に来た冬の越後湯沢駅に降り立つと、東京では見かけなかった雪が降っていて、迎えに来ていただいた車に乗り込み、すでに積もっている雪道を走り始めました。垂れ込めた灰色の雲と雪山の境はぼんやりと曖昧で、走りながら時間が経つにつれ、自分がどこにいるのか場所や時間も不確かになり、このままどこまでも終わらずにこの世界が続くのではないか、というような気持ちがふとよぎったりしました。それは少し不安でありつつ、安堵のようなものも混ざった不思議な感覚です。

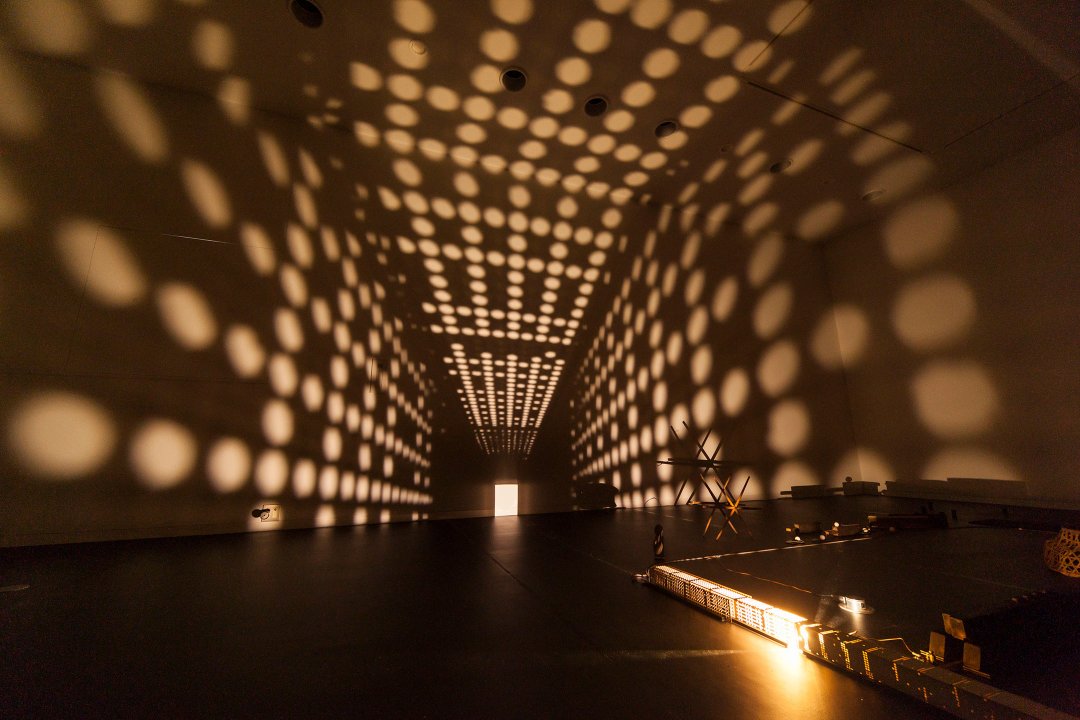

その気分はクリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマンによる「最後の教室」(*1)の中でさらに増幅します。暗闇の中、まばらな光のもと無数の扇風機が音を立てて首を振り、半透明のベールが教室の境を曖昧にし、布や黒色で覆われた何かはその何かであった痕跡だけを残し、ただ明滅する光と鼓動のような音だけが世界の始まりのようにそこにありました。

*1:クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマン「最後の教室」(2006年)

人間の生死や記憶をテーマとするボルタンスキーは、2003年にも同じ場所で作品を展開。この作品のために作家が現地を訪れたのは記録的な大雪となった2006年の冬でした。そこには夏とは全く異なる風景と雪に閉ざされた学校があったそうです。その後生まれた同作は、場の記憶を建物の中に密度濃く、重く閉じ込めた作品になりました。

©️山口洋佑

東京にいる間は常に自分が何者であるかを問われ続けます。「自分」という記号=情報であり続けることを求められ、生活を重ねるたびにそれは強化され、いつのまにか自らその記号に沿った振る舞いをしていたりします。

この雪景色の中、暗い教室の中で、自分を自分たらしめていた情報は溶解し、手がかりはうすれてゆきます。誰も自分を知らない、どこなのかもわからない場所に身を置くということは、一度死ぬようなことに近いのかもしれません。無限に続くような自然の大気と大地のはざまで、暗い教室のおぼろげに重なる自分と誰かの記憶の中で、自分の輪郭がなくなってゆく感覚。それはどこまでも解放されるようで、怖ろしくもあり、深く抱かれ安心するようでもあります。

プロフィール

山口洋佑(やまぐち ようすけ)

イラストレーター

国内外の雑誌・書籍、CD、ファッション、広告など様々な媒体で活動。最近では「小さな場所」東山彰良・著(文藝春秋)、「愛が嫌い」町屋良平・著(文藝春秋)、「戦時の音楽」レベッカ・マカーイ・著(新潮社)などの書籍装画、FRaU OCEAN「海に願いを」(講談社)、MUSIC MAGAZINE、東京国立博物館案内用パンフレットなどのイラスト、「第30回下北沢演劇祭」メインビジュアルなどを手がけ、バーンロムサイ20周年記念絵本「星と花の庭」などを発売。各地で個展も開催。

©️山口洋佑

©️山口洋佑