特集 / ディレクターコラム 第2回

越後妻有でアートの「最前線」を切り拓く

北川フラム(『美術は大地から』編集長 / 「大地の芸術祭」総合ディレクター)

「大地の芸術祭」が国際的に注目される理由のひとつに、世界各地の優れたアーティストたちが参加し、意欲作を生み出してきたことが挙げられます。彼らはなぜこの前例なき挑戦の場に集うのか。「美術の居場所」の歴史を切り口にひもときます。

編集:内田伸一、宮原朋之(CINRA.NET編集部) 撮影:豊島望

01 November 2019

寺院、宮殿、美術館——美術の居場所の歴史

今回は、美術とそれを体験する場について話そうと思います。

歴史をさかのぼれば、美術はまず、寺院など宗教施設の壁や祭壇のために作られたものが、よりコンパクトに作品化されてきた流れがあります。もうひとつの流れは、ヴェルサイユ宮殿のような王侯貴族による建造物の装飾が切り出され、タブロー(*1)となってきたものです。

*1: 木板やキャンバスに描かれた絵。壁画はそれが描かれた建築や、そこでの礼拝行為などと強く結びつくのに対して、移動可能なタブローは場所性や目的に規定されないと考えられる。

やがて市民革命の時代を経て多くの社会が民主化されると、美術作品はギャラリーや美術館で展示され、多くの人々が見に行けるものになりました。今日では絵画や彫刻に加え、写真、映像、インスタレーション、パフォーマンスなど多様化したアートを、私たちはあちこちの施設で体験できます。

美術評論の歴史も、基本的にはそうした場で作品に接しながら発展してきたといって良いでしょう。さらにグローバル経済の中で、今度はオークションやアートフェアでの存在感も大きくなっていきました。有名コレクターが話題の作品を史上最高額で落札、というような話題がメディアでも大きく報じられます。これはある意味わかりやすい「頂点」ですが、そうした作品が美術館にやってくるとまた注目を集めます。

エルムグリーン&ドラッグセット「POWERLESS STRUCTURES, FIG.429」2012年(撮影:中村脩)

理想の「均質空間」がもたらした光と陰

ところで、美術館やギャラリーの内部は、極めてよくできた均質空間だと言えます。それは20世紀の理想でした。ホワイトキューブ(*2)の展示空間では、ひとつの作品が、東京でもニューヨークでも、あるいはヨハネスブルクでも同じように見えて、同じように評価される。展示地域の文化や歴史などの背景は抜きに評価できる、共通項的な空間を得たわけです。

*2:ホワイトキューブ=白い立方体。1929年開館のニューヨーク近代美術館(MoMA)が導入して以降、展示空間の代名詞として用いられている。

均質空間(ユニバーサル・スペース)とは、より大きな認識で言えば建築家のミース・ファン・デル・ローエが提唱したものです。20世紀は、それが世界中に広がっていく時代でもありました。空調さえ導入すれば、レストランにも事務所にも住居にも成り得る、ユニバーサルで便利な空間。それが今も世の中を覆っている空間概念ではないでしょうか。

しかし、そこでは結局、固有の文化や生活は全て消えているのです。これに批判的な視点としては、1980年前後からのポストモダンの動向がありましたが、均質空間を乗り越えるまでの射程はなかったと私は考えます。

一方で、現在の京都駅や、越後妻有里山現代美術館[キナーレ](*3)を手がけた原広司さんのように、均質空間への批判的なまなざしから出発した建築家もいます。また槇文彦さんが設計した複合施設「代官山ヒルサイドテラス」は、均質空間をある意味で引き受けつつ、場の特質に添って地域と交わっていくことも目指した試みです。私が代表を務めるアートフロントギャラリーがここに入居したのも、同施設のソフト面での可能性を共に考えるべく、声がかかったからでした。

*3:2003年に「越後妻有交流館・キナーレ」として誕生。2012年に越後妻有里山現代美術館[キナーレ]となった。正方形を基調にした入れ子的な構造が特徴で、中央には水を湛えた広場がある。(撮影:安齋重男)

私は均質空間がここまで広く普及したことで、そこから得た便利さや快適さより、ずっと大きな問題をもたらしたかもしれないと考えます。一見すると民主的で平等にも思えるものの、そこでは何か、感性の摩滅が起きていないか。また、より長い時間軸から見れば、今の状況は、都市部を中心に瞬間的に成立しているだけではないのか。そんなことを思い続けてきました。そしてこれは、私が「大地の芸術祭」での美術のありようにも、深く関わっています。

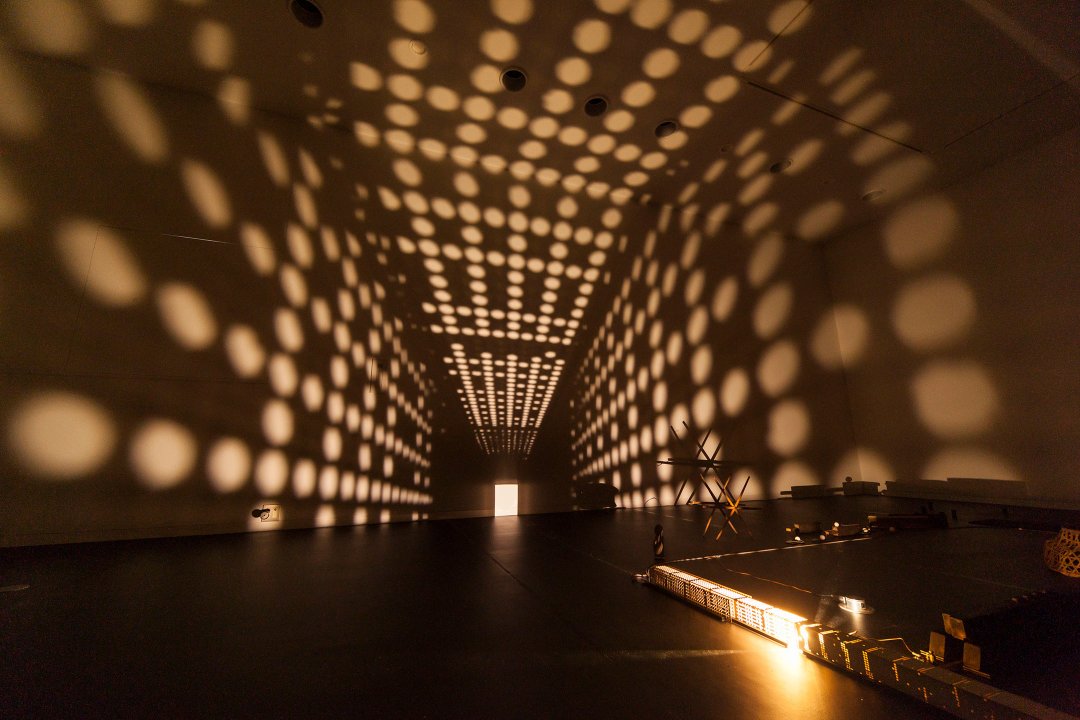

レアンドロ・エルリッヒ「Palimpsest: 空の池」2018年(撮影:木奥惠三)

生きた社会のなかへ出ていくアート

ホワイトキューブのような場で作品にふれることは、高度に抽象化・純粋化された作品体験や、批評の飛躍をもたらしてくれる可能性もあります。しかし、それが全てで良いのか? 美術館から外に出て、生きた社会に美術を持ち込もうと考えるアーティストが、1950、60年代からそうした動きを見せるようになりました。

ポップアートで知られるアンディ・ウォーホルは、ロックバンドのプロデュースや映画制作も手掛け、イメージが氾濫する現代社会では、美術などなんてことはないものだと言いました。それは上述の考え方の裏返しともとれます。

旧来の美術は政治の中では全く無意味だろうと言ったのはヨーゼフ・ボイスですが、彼は同時に「すべての人は芸術家である」という有名な言葉を残しています。人間が自分たちの未来に向け「社会を彫刻する」ことの可能性を考えたアーティストです。

他にも様々な動きがありますが(*4)、美術への姿勢という点では、「大地の芸術祭」での私の挑戦は、これらの問題意識を抱えつつ始まりました。大都市の美術館にある作品をそのまま持ってくるようなことは考えられません。むしろ作品を通じて均質空間とは全く別な質の空間を探り、かつ越後妻有地域の将来を開いていくことと結びつく美術にしたいと考えたのです。

*4:1960年代以降、屋外で自然の物質を用いたランドアートや、公共の広場などに設置するパブリックアートが発展した。また、参加や対話を通じて社会課題に関わるアート・アクティビズムや、ソーシャリー・エンゲイジド・アートの動向もある。

こうした狙いを、世界各地のアーティストたちが大変前向きに受け止めてくれたのは嬉しいことでした。クリスチャン・ボルタンスキーやアントニー・ゴームリーなど、極めて優秀な美術家たちが「大地の芸術祭」に関わってくれたのは、ここがこれからどうなるのか見てみたいと感じてくれたことが大きいと思います。やがて「あそこはどうも面白いことやっているぞ」と、より多様な作家が参加してくれるようになりました。

クリスチャン・ボルタンスキー「リネン」2000年(撮影:安齋重男)

越後妻有から世界を照らし出す

越後妻有に集う作家たちもまた、均質空間とは異なる空間の豊かさを定義しようとする人々だと思います。第1回から参加し続けてくれるクリスチャン・ボルタンスキー(*5)は、美術館に古いビスケット缶や脱ぎ捨てられた衣服を持ち込み、抽象的な展示空間に重層的な「時間」を入れるという革命的なことをした人でした。父親がユダヤ人ということもあり、第2次世界大戦のホロコーストに対する切実な問題意識も創作背景にある作家ですが、越後妻有では畑や廃校を生かし、この地ならではで、かつ普遍性も持つ作品を生み出しています。

*5:クリスチャン・ボルタンスキーは1944年、パリ生まれ。「大地の芸術祭」では、地元の人々が持ち寄った白い衣服が畑に舞う「リネン」(2000年)や、廃校の内部で巡って体験する「最後の教室」(2006年、ジャン・カルマンとの共作)などを発表。

やはり深く関わってくれているレアンドロ・エルリッヒ(*6)もそうです。鏡などを使った彼の作品はイリュージョン的な魅力で語られることも多いのですが、私は彼こそ均質空間そのものを問うていると考えます。彼自身は建築を学んではいませんが、父も兄弟も叔母も建築家だったため、建築への興味があり、そこがわかっているのでしょう。空間を均質化するのでなく、より多義的にとらえようとした時、彼が選んだのは「世界を写す / 移す / 映す」ことだった。私はそうとらえていて、こう考えると彼の表現に潜む社会的な批評眼も見えてきます。

*6:レアンドロ・エルリッヒは1973年、ブエノスアイレス生まれ。「大地の芸術祭」では、越後妻有での風景に想を得た視覚・体感トリックが仕掛けられた「トンネル」(2012年)や、越後妻有里山現代美術館[キナーレ]を大胆に変容させた「Palimpsest: 空の池」(2018年)などを発表。

今回は、美術を巡る大きな見取り図から始めて、私の考えを述べてきました。こうしたことから、私にとって越後妻有は美術の最前線でもあるのです。グローバル経済の発展とその陰で進む格差社会など、私たちは矛盾や葛藤に溢れた現実を生きています。美術がその解決策を持っているとは言いません。しかし、何か手がかりとなる可能性はあるのではないか。それを探るのも「大地の芸術祭」の存在意義なのです。

国内外のさまざまな地域からアーティストを招き、また現代アートだけでなく生け花や焼き物なども取り入れてきたのも、そこに多様な観点を期待してのことです。そして越後妻有には、1500年に及ぶ人々の営みがある。この土地ならではのマチエール(作品の素材・材質がもたらす効果)の厚みは、他所にない豊かさがあります。美術の居場所が変遷する歴史の先で、越後妻有の地と共に、美術の最前線を切り拓きたいのです。

プロフィール

北川フラム

『美術は大地から』編集長/「大地の芸術祭」総合ディレクター

1946年、新潟県高田市(現・上越市)生まれのアートディレクター。2000年に始まった「大地の芸術祭」に、その準備段階から現在まで総合ディレクターとして関わり続けている。本マガジン『美術は大地から』編集長。